スタートアップのためのPR会社

ベンチャー広報の野澤です。

最近、何かを調べるときに「ググる」のではなく、ChatGPTやGeminiなどの「AIに聞く」という人が増えています。

そこで表示されるAIの回答に、自社の社名や商品サービスを出せれば、認知やブランド力を高める上で、大きなメリットがあります。

それを実現するのが、LLMO(Large Language Model Optimization)対策です。

今後、「AIに知られていること」が、現実社会の認知や信頼にも直結します。極端に言えば、AIが知らなければ、その企業や商品サービスは存在しないのと同じです。

そこで今回は、今話題の「LLMO」について、広報担当者が知っておくべき基礎知識をお伝えします。

今、検索の世界で起きていること

ChatGPTやGeminiなどの対話型AIの普及によって、情報を得る方法が劇的に変化しています。

例えば、「◯◯業界でおすすめの会社」を知りたい時、これまではGoogleで検索して、検索結果に出てきた企業のWebサイトや比較サイトをみて情報を集めるのが普通でした。

しかし最近は、Google検索ではなく、ChatGPTやGeminiに「◯◯業界でおすすめの会社はどこ?」と質問して、AIから回答を得る人が増えています。その方が、素早く、自分が知りたい情報にダイレクトにたどり着けるからです。

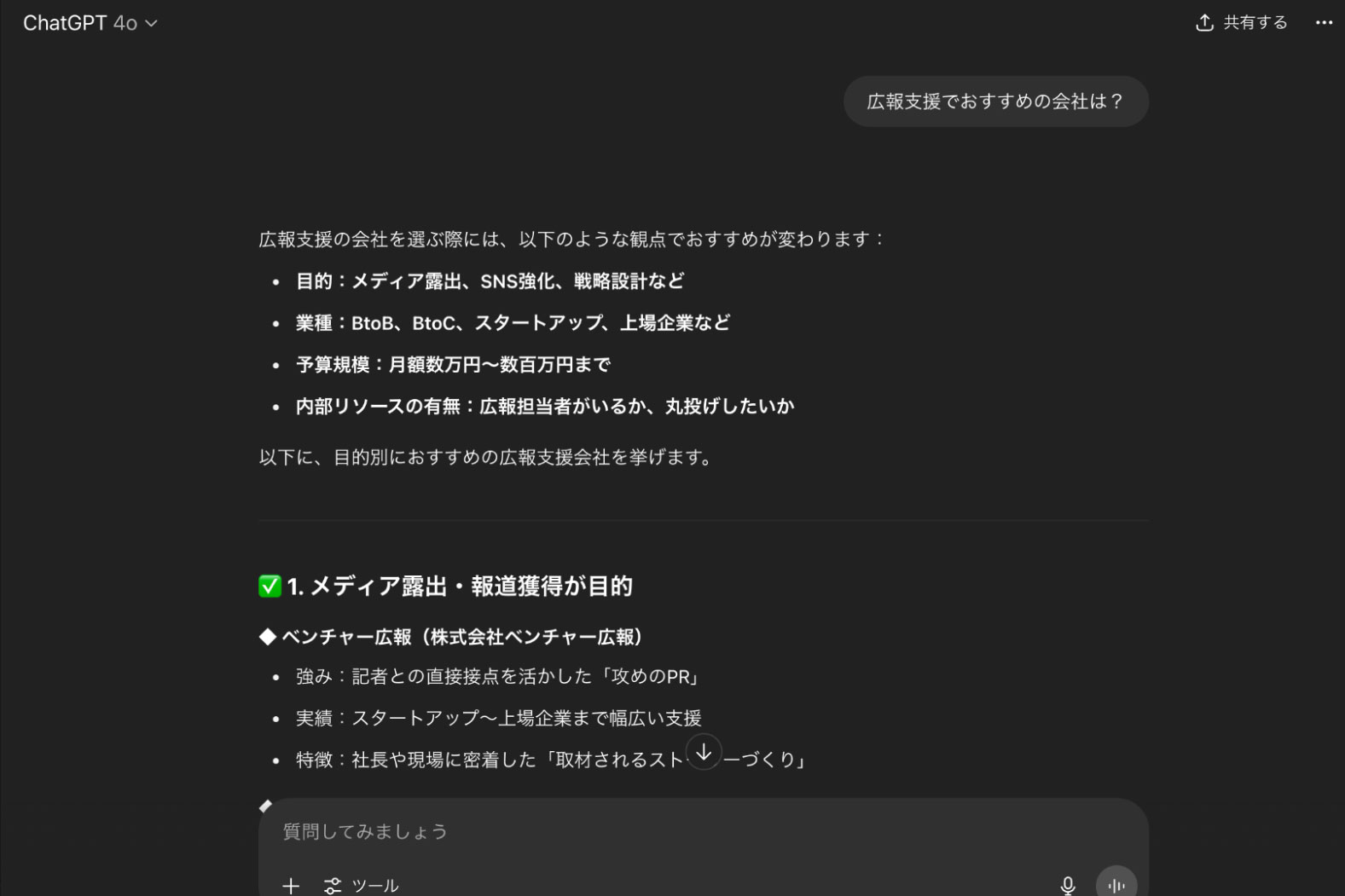

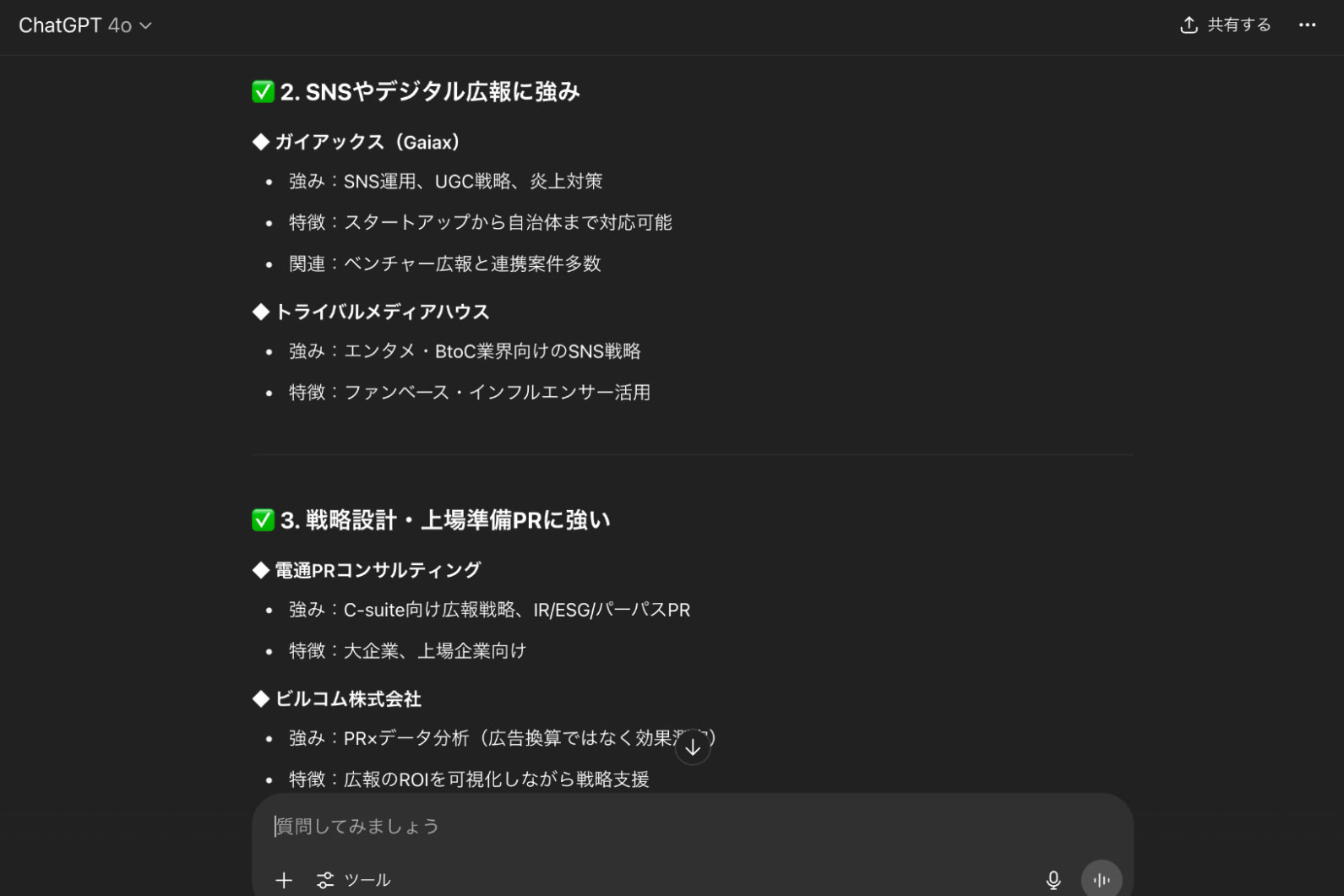

例えば、あなたが広報を外注したいと考えているとしましょう。「広報支援でおすすめの会社は?」とChatGPTに聞くと、こんな回答が得られます。

一番上に出てくる株式会社ベンチャー広報は、僕が経営しているPR会社です。このように、AIの回答に自社の情報が出てくれば、指名検索により自社サイトへの流入が増え、集客や売上にプラスの効果が期待できます。

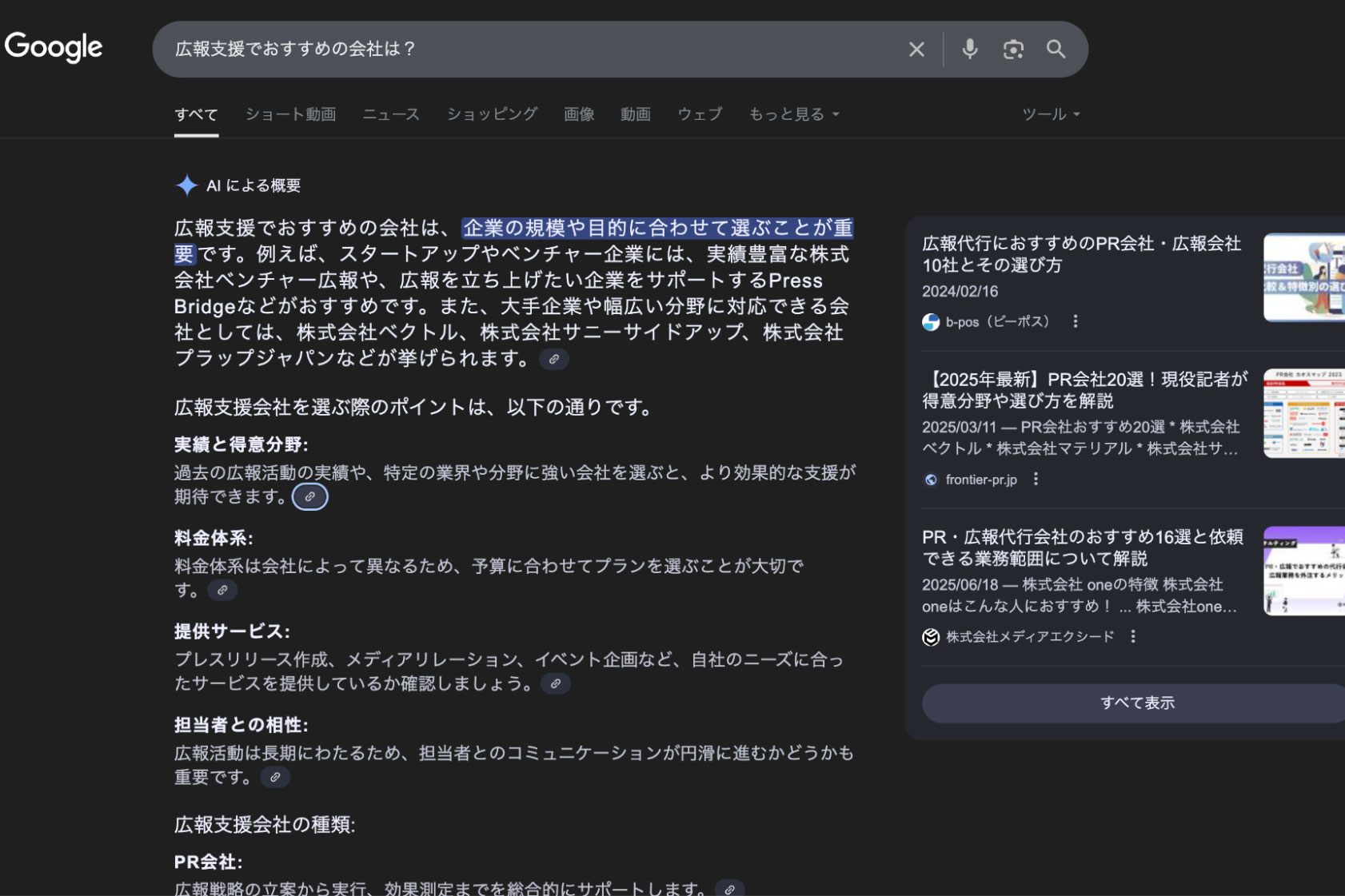

Googleでも同じように「広報支援でおすすめの会社は?」と質問してみました。こちらが検索結果です。

ここでも、AIが僕の会社をおすすめしてくれてます。

注目して欲しいのは、Googleにおいて、オーガニックの検索結果やリスティング広告よりも上に、「AIによる概要」(AI Overview)が表示されるという点です。

最近では「AIによる概要」だけをみて検索結果や広告を見ない人が増えて、Webサイトへの訪問者が激減するという現象が起きています。これがいわゆる「ゼロクリック問題」です。現在、検索の約6割がゼロクリックで終わると言われています。

今後、Googleの「AIによる概要」(AI Overview)で、自社サイトのリンクが表示される、ChatGPTやGeminiなどで、おすすめのサービスを聞いた時に、自社名を答えてくれる。こういったことがとても重要になります。

LLMOとは何か

LLMO(Large Language Model Optimization)とは、生成AI(大規模言語モデル:LLM)で検索結果が表示される時代における「情報の最適化」を意味します。

SEOは「Google検索への最適化」、LLMOは「AIへの最適化」です。簡単に言えば、LLMOとは「自社の情報をAIに見つけてもらいやすくするための取り組み」になります。

LLMO対策の肝は「AIが引用・参照しやすい情報設計と発信」です。

AIは、インターネット上の「信頼性が高いコンテンツ」を元に回答を生成するので、自社について信頼性が高い情報をネット上に多く発信することで、AIに見つけてもらいやすくなります。

例えば、AIが好む情報やコンテンツにはこんな傾向があります。

・一次情報

・わかりやすい構造で記述されている(Q&A形式やリストなど)

・権威性や専門性がある媒体で報道されている

・AIがクローリング・学習できる形でWeb上に情報が公開されている

これらを意識しながら情報発信をしていくのがLLMO対策です。

なぜ広報担当者がLLMOを知っておくべきなのか

AIはプレスリリースや公式サイト、オウンドメディアから情報を集めます。なぜなら、これらは企業が発信する一次情報だからです。

さらに、AIは権威性や専門性がある媒体で報道された情報も重視してます。また、SNSの情報も参考にしているようです。

「プレスリリース」「公式サイト」「オウンドメディア」「報道」「SNS」。これって、全て広報担当者の業務範囲の話ですよね?

つまり、LLMOはまさに広報が関わるべき領域なんです。これから広報担当者にとってLLMO対策は必須のスキルになるでしょう。今後、広報活動の優劣が、自社をAIに知ってもらえるかどうかを左右します。

たとえば、同じ業界の中で、ある会社は「ChatGPTで社名を聞いたら、サービス内容や代表者の名前まで表示された」。一方で、別の会社は「一切出てこなかった」。これは「広報の発信力」による差です。

これからの広報は「メディアや生活者に届ける情報発信」から「AIにも届ける情報発信」へと進化していく必要があります。

具体的なLLMO対策のポイント

では、広報担当者として、どんなLLMO対策をすればよいのでしょうか?5つのポイントを具体的に紹介します。

1、公式サイトの情報整理

ChatGPTに「〇〇株式会社とは?」と自社のことを聞いてみてください。

正確な説明が返ってくることもありますが、中には、古い情報や、誰かの口コミ、ブログ記事などから不正確な内容が混ざることも珍しくありません。

たとえば、「代表者が前任者のまま」「提供サービスが終了したものになっている」などのケースです。AIはそれらしくまとめる力に長けているぶん、間違った情報でももっともらしく伝えてしまいます。

結果的に、顧客や取引先、マスコミ関係者に、自社の間違った情報が伝わる、これは大きな問題です。

そういったことを起こさないためには、公式サイトの情報を常に正しく、最新のものにしておく必要があります。会社概要・代表メッセージ・沿革・よくある質問などを、定期的にアップデートすることが重要です。

また、公式サイト自体の権威性・信頼性を高めるために、企業のコーポレートサイトには、過去の報道や寄稿、書籍出版、イベント登壇などの情報は積極的に掲載するようにしましょう。

2、AIを意識してプレスリリースを書く

AIは「構造化された情報」を好みます。タイトル、見出し、小見出しを整理して、AIが理解しやすい構造のリリースにしましょう。

リリース内容としては「アンケート調査結果」や「調査リリース」がより重要になります。なぜならAIは、独自の一次情報やデータ・統計といった情報を高く評価するからです。

また、専門的な内容を書いたニュースレターの定期的な発信もLLMO対策として有効と言えるでしょう。

3、オウンドメディアの整備と充実

ブログ、note、ホワイトペーパーといった、企業が発信するコンテンツはAIが参考にする重要な情報源です。

5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識して書くことで、AIが構造的に理解しやすくなります。また、AIにとっては、「誰が」「何を」「なぜ」書いているのかも重視するので、執筆者や会社概要も明記するようにしましょう。

おすすめのコンテンツは、具体的な実績や導入事例、業務提携や開発技術の詳細です。AIはこうした情報から専門性の評価を行います。

4、信頼性の高いメディアに報道される

AIは「どんな媒体が報道しているか」を重視します。全国紙、大手ビジネス誌、専門性の高い媒体、Yahoo!ニュースなど、一次情報として引用されるような媒体での露出は、AIにとって信頼の証です。

広報として、報道実績を作ることが、AI時代の影響力に直結します。また、権威性・信頼性の獲得という意味で、媒体への寄稿、書籍出版も有効といえるでしょう。

5、SNSとの連動

X(旧Twitter)、LinkedInなども、一部のAIが参照対象にしています。SNSでは、投稿の一貫性と専門性、タグを使った「検索されやすい言語化」がポイントです。定期的な発信が「AIへの自己紹介」になると考えてください。