スタートアップのためのPR会社

ベンチャー広報の野澤です。

SNSが採用広報で有効な理由ですが「バズるから」ではありません。

広報施策を考える上で大事なポイントは、ターゲットにメッセージが伝わる媒体を正しく選んでいるかどうかです。

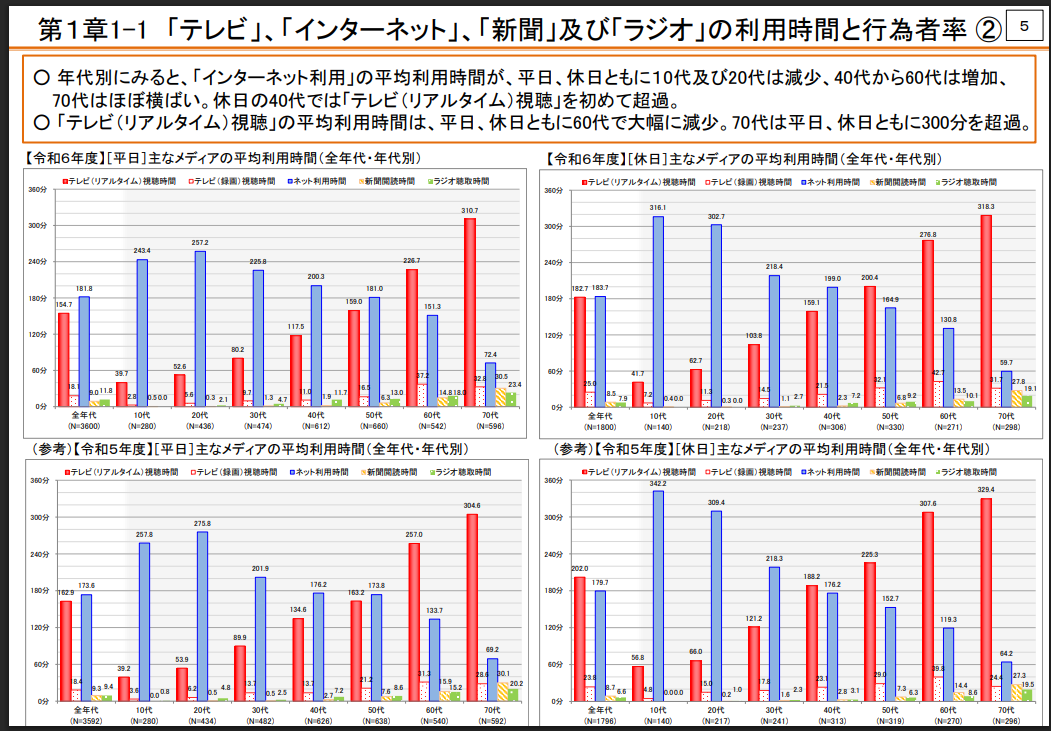

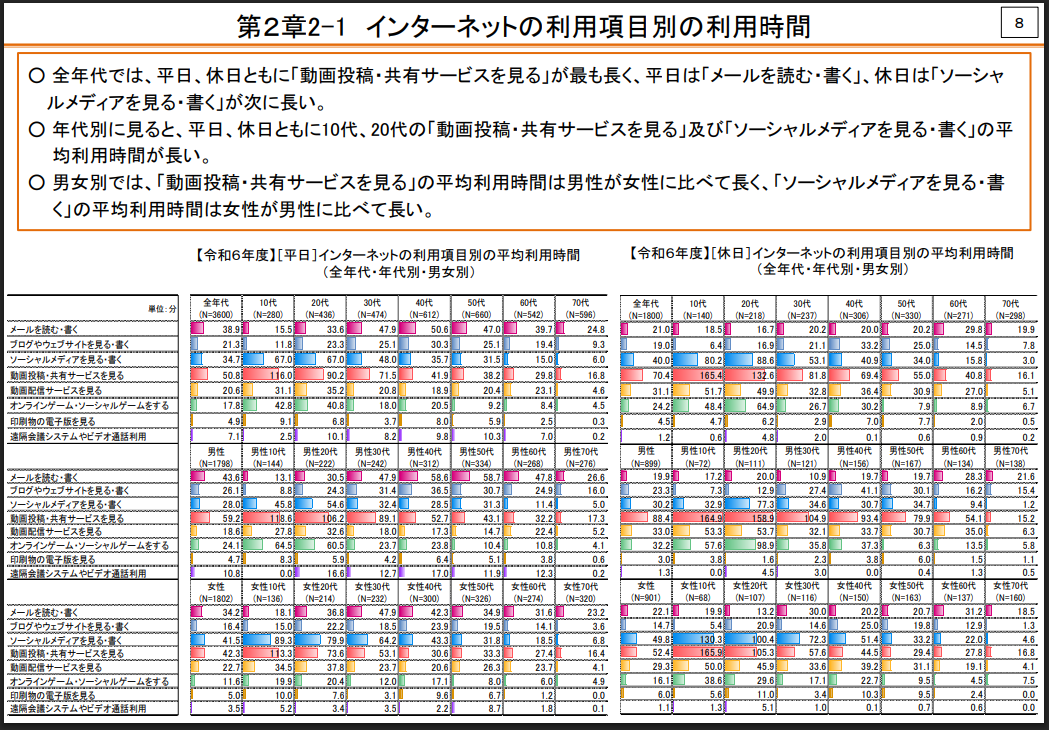

総務省の出している調査報告書(「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」)をみてみましょう。

採用において特に重要な20代、そして中途採用でもターゲットとなる30代はネットに触れている時間が長いということがわかります。

では、ネットで何をしているのでしょうか?

20代も30代も、平日・休日「ソーシャルメディアを見る・書く」と「動画投稿・共有サービスを見る」の割合が相対的に大きいということがわかります。この中には当然、YouTube、TikTok、Instagram、XといったSNSが含まれています。

ターゲットがSNSに触れている時間が長いのであれば、SNSという媒体で広報活動をすればターゲットにメッセージが伝わりやすい。これがSNSが採用広報で有効な理由です。

とてもシンプルで当たり前の話のように見えますが、こういった本質をきちんと理解する事がまずは重要です。

採用広報で、どのSNSを使う事が効果的か?

採用広報においては、どのSNSを使うべきでしょうか。現時点では、”YouTube”と”Instagram”がおすすめです。予算やマンパワーが豊富にあればもっとやった方が良いですが、厳選するならこの2つになります。

理由は「バズらせやすいから」「フォロワー獲得しやすいから」ではありません。もちろん、多くのターゲットが利用している事は大前提ですが、この後お話する「第2のWebサイト」として機能させやすいSNSが、”YouTube”と”Instagram”だからです。

SNSを使った採用広報術、これは間違い!

野澤に言われなくても、採用広報でSNSが大事だってことぐらいわかってるよ!と言う方も多いと思います。

ただ、実は、間違った運用の仕方をしている方がとても多いです。ですので「SNSを使った採用広報術、これは間違い」というNG例5つをご紹介します。

1、自社のPRばかり

採用を強化するために、SNSに会社での日々の飲み会やイベントの様子とかを一生懸命アップしている場合があります。

求職者目線で考えればわかりますが、よっぽど興味がある企業か有名企業じゃない限り、社員の飲み会とかよく分からない写真ばかりが載っているアカウントなんて見ないですよね?

ターゲットに見てもらうためには、自社のPRという目線以外に「ターゲットがどういう事を知りたいのか?」という視点で投稿するコンテンツを作る必要があります。

2、社員が踊ったり過度にふざけるコンテンツがある

これは一部企業がTikTokで実施して話題にはなりましたが、社員が踊ったりするコンテンツを投稿する企業もあります。意図としては「楽しい企業だと認知して欲しい」だと推測しますが、採用広報においてこのコンテンツはあまりオススメしません。

理由は冷静になって考えると分かるのですが「もし入社したら、自分もこういう事をやらされる」と求職者は感じるからです。

勿論、それでも良いと思うターゲットを引き寄せるために敢えてやっているとかであればOKですが、一般的には優秀な求職者を逃しかねないコンテンツと言えます。

3、バズリ狙い

この後、とても大事なお話をしますが、SNSはバズらせて多くの人に周知するツールではもうありません。広報していく中で結果としてそういう現象が起こる可能性はゼロではないですが、これが目的であったり意図して狙うものではありません。

これは採用広報にとどまらず、SNSを使ってきちんと地に足のついた広報活動を戦略的に行う上では重要な考え方ですので忘れないでください。

4、KPIがフォロワー数

SNS施策をする時に、KPIをフォロワー数や登録者数に設定している企業も多いですが、この数字に踊らされてはいけません。採用広報が主目的でSNSアカウントを運用する場合、このフォロワー数は、応募を検討している予備軍の数ではありません。

多分「フォロワー」という名前が紛らわしいんだと思いますが、SNSのフォロワー=この企業のファンの数、という事では無いんです。

じゃあ、このフォロワー数とは何なのか?それは、この投稿物に興味を持った人、それ以上でもそれ以下でもありません。

中には採用応募予備軍やその企業のファンも含まれているかもしれませんが、現実的には「この投稿物に興味を持った、どこの誰かも分からない人」がフォローしてくれています。

ここまで言うとお分かりのように、フォロワー数が何名増えたから応募が何名来るという設計自体がナンセンスです。

もし、社内で稟議を通すためにフォロワー数をKPIにしないといけないとしたら「採用応募者数とは直接的にはリンクするかは不明だが、少なくともこの投稿物に興味を持っている人の数」という但し書きの上で設定するなら、まだアリです。

5、毎日投稿

採用広報において、SNSは毎日投稿はする必要はありません。この後ご説明しますが、ターゲットが知りたい情報をきちんと複数のコンテンツにして先に全部出しておくことが実は重要なんです。

SNSを使った採用広報術、これが正解!

お待たせしました。SNSを使った採用広報術、これが正解というものをお伝えします。ポイントは4つです。

ポイント1:第2のWebサイトとして公開する

先ほど、毎日投稿する必要は無いとお伝えしました。また、ターゲットが知りたい情報をきちんと複数のコンテンツにして先に全部出しておくことが実は重要ともお伝えしました。これがどういう事か詳しくお話します。

採用広報でSNSアカウントを見てもらう最も効果的なタイミングって分かりますか?それは、その企業の事を知って、採用募集をやっている事も少し知って、向こうから興味を持って来てもらうタイミングです。

どの企業かも分からないSNSアカウントがいきなり目の前に現れて、皆さんはそこから応募しようと思いますか?

また、SNS上にオススメ表示されたどこかの企業の投稿を1つ見て、アカウントまで行って、その投稿をいくつか見て、そこからWebサイトに行って、採用ページに行って、応募して、とこういう動きする人、多分いないですよ。

つまり、採用広報において、SNSってまっさらで何も知らない人にゼロから説明するツールじゃないって事なんです。企業名、採用募集有無を知って、もっと知りたいと思ってやってきた求職者に見てもらうツールなので、いわば第2のWebサイトなんです。

Webサイトをローンチした後にページを1つずつ増築していく会社は皆無だと思います。それはWebサイトが向こうから知りたいと思ってやってきた人に見てもらうツールだからです。

採用広報においてはSNSアカウントも同じです。なので、ターゲットが知りたい情報を投稿物として既に複数格納しておく必要があります。

ちなみに冒頭でお伝えした”YouTube”と”Instagram”が、第2のWebサイトとして機能させやすい理由ですが、この2つはSNS内でターゲットが企業名等を検索したりして、まるで僕らがググって企業のWebサイトを探すように、企業アカウントを探す傾向があるからです。

ポイント2:「社員の本音」や「会社のありのままの姿」を発信する

SNSでの投稿で、社員の方の夢と希望にあふれたカッコイイインタビュー動画を出す事ももちろん有効です。ただ、こういった投稿ばかりでは、採用広報としては不十分だと思います。なぜなら、SNSをわざわざ見に来るターゲット心理として「ぶっちゃけ」を知りたがっている傾向が強いからです。

会社のカッコイイ姿は、採用サイト等で十分に発信できている企業も多いです。しかし、僕らも転職を検討する時そうだと思いますが、そういう「カッコイイ情報」「キレイな情報」以外に「この会社、ぶっちゃけどうなんだろう?」って気にしますよね?なので、社員のクチコミサイトを見たりするわけです。

この「この会社のぶっちゃけ」の情報がSNS上に投稿物としてあると、採用応募検討者にとっては非常に有益な情報となります。

「ぶっちゃけ」と言っても本当に会社の悪いところを動画にして出すという事ではなく、要は代表や社員のインタビュー動画だとしたら、全部本音できちんと喋ってもらうコンテンツという事です。場合によっては1日密着とかも良いかもしれません。それぐらいありのままを包み隠さず発信するツールとしてSNSは最適です。

ポイント3:フォロワーは可能なら最初から増やしておく

先ほど、フォロワーはKPIとしては不向きとお伝えしました。実体論としては本当にそうだと思います。但し、フォロワー数が全く意味がないかというとそうではありません。

皆さん、こういう経験ありませんか?初めて社名を聞いたある会社のSNSアカウントを見てみると、1万フォロワーいた、そこで「あれ?この企業って自分が知らないだけで、業界では結構有名なんだな」と思う。

フォロワーは採用活動に直結するKPIとしてはあまり意味がありませんが、訪れたターゲットに対してのブランディングという点では一定数値以上にしておくことは意味があります。裏を返すと、非常に少ないフォロワーのまま放置しておくことはブランディング的にマイナスになりかねないという事です。

このフォロワー数、SNSの素人が毎日投稿でやっていても増える幅はたかが知れています。きちんとSNS運用のプロに依頼をすれば正しい方法で1万フォロワーくらいまでは短時間で獲得してくれるところもあります。

しかるべき投稿物を先に全部発信して、そういう外部のプロに依頼をしてフォロワーをとりあえず1万ぐらいにして、後は向こうから来たターゲットを迎え撃つ、これが採用広報で効果的なSNSアカウントの使い方です。

ポイント4:特定のターゲットアプローチしたいなら「SNS広告」1択

SNSは多くのターゲットが利用しているため、単に待っているだけじゃなくて、SNS上でターゲットに対して積極的にアプローチをしたい、そう考える広報担当者もいらっしゃると思います。まず大前提として、SNS上での通常の投稿をしているだけでは、ターゲットに対して的確にアプローチする事はほぼできません。

理由はシンプルで、その投稿を誰にどれだけの量見せるかはそのSNSプラットフォームが全て決めているのでこちらのコントロールができないからです。

仮に一球入魂で作った投稿物がほとんど誰にも届けられなかったなんて事はザラにありますし、仮に届けられたとしてもターゲットとは全然違う人たちだったなんて事もあります。

多くの人がSNSアカウントを運用する際に抱く希望「SNS上でこちらの見て欲しいターゲットに、自社の投稿物を見てもらう」は、SNS上での広告を使わないとその実現は難しいんです。

広告というと、見たくもないCMを無理やり見せるという先入観を持っている人もいるかもしれませんが、そうではなくSNSで投稿した自社の投稿物を、自社が見て欲しいと思っている人のSNSにオススメ投稿等で表示する、これをプラットフォームにお金を払って依頼する、それだけの事です。

このターゲティングはかなり緻密に実行できるため、皆さんが狙いたい層に的確にアプローチする事ができます。